災害関連死ゼロの社会を目指す㊴ 2025年2月

災害経過➁

災害経過は大きく災害前および災害直後、災害後に分けられ、各タイミングで何に気を付け、何を行うかについて、前回の「災害前」に引き続き「災害直後」「災害後」について述べていきます。

災害直後

災害直後に関しては、いかに迅速に、身の安全を確保し、出火防止を行い、避難路を確保できるかということになります。さらに身の回りの状況を正確に把握し、自宅もしくは被災場所にとどまるべきか、避難場所へ行くべきかなどの判断が必要となります。

災害後

災害後、時間の経過とともに災害直後では現れなかった問題が現れます。それが『災害関連死』になります。これは地震や津波といった災害発生時に直接的な負傷などなくても、それまでと異なる避難生活によるストレスや生活環境の悪化、精神的な苦痛、被災地の病院機能の低下などといった間接的な要因で亡くなることをいいます。

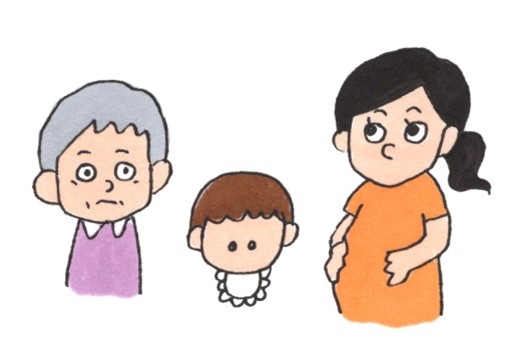

このように一度は助かった命も、再び危険にさらされる可能性がることを知る必要があります。また社会の多くの部分が健常者にあわせて作られているため、取り残されてしまっている要配慮者である障害者や妊婦、アレルギーなどの体質を持つ方たちのことを考える必要があります。

ここでいう要配慮者とは、災害対策基本法の規定により「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」と定義されています。また「その他の特に配慮を要する者」とは、妊産婦、傷病者、難病患者等が想定されます。さらに日本語を十分理解できない外国人も情報受伝達に配慮が必要な場合も含まれます。

災害時でいえば、障害により避難が遅れて命を落としてしまうケースや、災害そのものの被害は免れても、避難生活が障害や高齢による体の不自由などで抱えるストレスなどの災害関連死によって影響が出ることなどが挙げられます。

このように災害経過として、「災害前」「災害直後」「災害後」に大きく分けられ、その中で対応を一つずつ学び、理解する必要があります。またこれらが健常者のみでなく要配慮者の方のことも考え進める必要があります。

一般社団法人地域防災支援協会

https://www.boushikyo.jp/

一般社団法人日本環境保健機構

https://jeho.or.jp/

集合住宅管理新聞「アメニティ」509号(2025年2月)掲載